媒介传播从受众到用户模式的转变与媒介融合

[摘要]受众模式的媒介传播是线性的、技术化的,是一种消费型的工业模式;而用户模式是非线性的、社会化的,是生产与消费融合的模式。这两种模式的融合是媒介融合应具有的新内涵。在分析两种模式的区别及对媒介融合内涵影响的基础上,论文结合国内外媒介融合实践指出了利用用户产生内容进行媒介融合的具体策略,以及为更好实施这些策略应进行的经营管理变革。

[关键词]媒介融合,受众,用户,用户产生内容,参与

在用户文化兴起的Web2.0时代,媒介融合已经从早期的技术、不同类型媒介之间的融合转向专业机构文化与用户文化的融合。信息生产主体发生转变,传统的“受众”变为全新的“用户”,用户的“产消者”身份不断突显、用户文化逐渐兴起,用户产生内容成为媒介融合的重要内容和手段。本文在解读媒介融合内涵的基础上,从用户参与文化角度切入,分析媒介融合中用户产生内容的利用及经营管理策略。

1 受众模式与用户模式的区别

随着媒介融合间的技术障碍被不断解决,各种媒介都在利用网络进行传播,都展现出强大的信息检索、收集、发布和互动功能。媒体和受众之间的联系不断加强,传统意义上的“受众”已不能准确代表这一群体的本质特征,新的参与式的“用户”文化已逐步取代接受式的“受众”文化。前者是一种线性的、技术化模式,后者是一种非线性的、社会化模式。

“受众”一词源于广播媒介,词义具有观众、听众等含义,具有一种被动的属性,在媒介发展的早期其被动性更是被广泛认同,例如20世纪早期的“皮下注射论”就认为传播媒介拥有不可抗拒的强大力量。传统媒体与受众的关系,是传统媒体采集、制作形成内容产品后,受众付费或免费获取、使用。后来,也有学者认为不能忽视受众的主动性,于是发展出了“受众反馈”以及“积极受众(activeaudience)”理论,但上述理论体现的是对现有媒介产品(内容)体验的反馈。强调的是受众在被动接受中的“主动”解码。这一概念与用户内涵有部分相似性,但还不能代替用户。而当前的网络环境中,不仅存在反馈式互动,更重要的是用户自身能自主选择、自主参与、自主生产,是接收和生产的结合。所谓“用户”,是与“受众”有明显差异的概念——“用”代表了其主动性,而“户”代表了其独特性、差异性。传统的消费者是被动的、可预测、静止的、顺从的、孤立的个体,而媒介融合环境下的全新消费者是主动的、迁移的、缺乏忠诚度甚至是反叛的;过去的媒介消费者往往是无形的、沉默的,而现在则乐于公开甚至显得吵闹。西方学者将受众与用户的区别总结如表1所示[1]

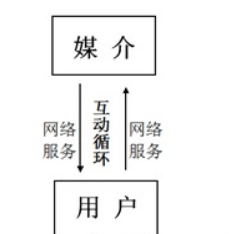

表1表明,传统受众转而成为用户、成为信息生产的全新主体,具有极强的能动性。传统媒介“媒介——受众”的单向传播模式已不能客观反映媒介融合的时代现状,新型的网络媒介更倾向于一种互动和循环的过程(见图1),这个过程不同于传统媒介的产品式消费。说明用户这个概念先天就带有媒介融合的特质,不论何种形态的媒介当前都主要通过网络服务到达用户(如图1所示)。传统电视、报纸或广播的受众在当前都是网络用户,用户是跨媒介、跨平台的。因而,当前的媒介传播模式是一种以用户-媒介互动为核心的用户模式,不同于以媒介为核心的受众模式。

图1 网络环境中媒介与用户的互动循环模式

媒介融合打破了曾经固有的诸多限制性客观条件,信息得以具备更快捷、更广泛的传播状态,用户获得了极大程度上的信息自由,可以自主地选择信息呈现方式,既可以像传统媒介模式一样“被传播”或“沉默”,也可以进行有选择的订阅和表达——用户同时具备了信息生产者和信息发布者的双重身份。在这种新文化下,用户的互文性需求增强,媒介产品也不再是单纯的商品,转而成为一种“互文性商品”,只有与用户的二次加工结合起来,同时与其他不同媒介所生产的商品结合起来,经过美学、经济等多方面的再编辑,才能成为一个完整的商品。

在当前用户文化中,用户更加分众化和个人化,“自我满足”和“自我表述”成为其重要心理动因和文化内涵,因而用户主动地融入到了生产和服务创新中,原本特色鲜明的生产者和消费者的边界也变得越来越模糊,“自创自用”成为新的文化范式。在这种情况下,任何类型的媒体机构都不能忽视用户的影响。

2 用户模式对媒介融合内涵的影响

上述转变不仅影响着媒介产业,也深刻影响着媒介融合的内涵。媒介融合(MediaConvergence)的概念,最早来源于美国麻省理工学院尼古拉斯·尼葛洛庞帝(NicholasNegroponte)于1978年发表的《媒体实验室:在麻省理工学院创造未来》一书,提出计算机、网络技术、出版印刷、广播电影电视等不同工业正在走向“融合”的判断。之后,美国马萨诸塞州理工大学的伊赛尔·德索拉·普尔(Ithiel DesolaPool)于1983年提出了“传播形态融合”概念,认为“媒介融合是各种媒体呈现出多功能一体化的趋势”[2]。经过众多学者的推动,20世纪90年代后媒介融合已成为一个明确的概念,在欧美新闻传播领域得到广泛的关注和应用,含义不断得到扩展。美国新闻学会媒介研究中心主任安德鲁·纳奇森(Andrew Nachison)把媒介融合定义为“印刷的、音频的、视频的、互动性数字媒体组织间的战略的、操作的、文化的联盟”[3],这一观点超越了微观层面对技术的强调,转而关注媒介间的合作模式,体现出媒介融合观新的变化。与之相比,美国西北大学教授里奇·戈登(RichGordon)的观点更加全面和广泛,认为媒介融合包括了“媒体科技融合、媒体所有权融合、媒体战术性联合、媒介组织结构性融合、新闻采访技能融合和新闻叙事形式融合”[4]等。

上述西方学者关于媒介融合的概念是在不断演变的,从最初单纯的技术意义上的多媒体式的融合,到传播学意义上的不同媒介形态的融合,再到不同媒介形态背后的所有权、组织和文化融合。上述定义虽然有差异,但归纳其共同特点就是媒介融合的核心是一种内容传播能力的混合,这种传播能力的获得以技术、组织等方面的融合为基础。这就是传统意义上的媒介融合概念,其出发点是以媒体机构为视角的,针对的是传统的受众模式。

我国媒介融合研究的兴起,一般认为从2004年中国人民大学蔡雯教授发表《融合媒介与融合新闻》之后开始。对于媒介融合,蔡雯概括为“以数字技术、网络技术和电子通讯技术为核心的科学技术的推动下,组成大媒体业的各产业组织在经济利益和社会需求的驱动下通过合作、并购、整合等手段,实现不同媒介形态的内容融合”[5]。其他学者关于媒介融合的定义大多与之类似。这一定义与西方传统意义上的媒介融合概念一致,关注的角度是媒介——受众的单向模式,忽视了受众的变化,特别是受众参与带来的文化改变。对此,西方以亨利·詹金斯(HenryJenkins)为代表的西方学者从文化角度提出了新的观点,他指出融合文化是受众参与带来的“草根媒介和企业媒介的交互、媒介生产者和媒介消费者权力以不可预测方式的交互”。[6]这种改变使西方学术界出现了“Prosumer”这样的词汇,即生产型消费者或“产消者”,指用户消费的同时也在进行生产。2006年美国《时代周刊》将网民自身“You”评为年度风云人物,正是对上述变化的呼应,而“产消者”也是网络社会结构的一种表征。

传统媒介融合的思维局限于一种消费型思维——由少数生产者创造内容,然后由众多消费者消费,所谓融合追求的是不同类型生产者之间界限的消除,即媒介形态的融合,进而带来技术、文化制度的融合。而新型的媒介融合,应该是一种生产型思维——内容的产生不仅由传统媒介结构进行,众多的用户在消费的同时也产生内容,这是一种以用户为核心的生产型思维。与传统媒介融合的出发点为媒介——受众的单向的受众模式不同,生产型的媒介融合出发角度应该为网络——用户的双向互动结构,是用户模式的。这种结构的特点是媒介生产和消费均呈现社会化的特点,即媒介的生产和消费都依赖于用户的参与,带来从媒介文化到用户文化的转变,这就要求媒体机构在进行媒介融合时,媒介形态的融合只是基本条件,如何将生产型的用户文化与传统的消费型的媒介文化融合才是当前媒介融合的关键。

3 用户与媒介融合

在用户文化兴起的环境中,用户产生内容(UGC)是媒介融合的重要手段,必须认真考虑用户产生内容所带来的巨大影响。

3.1 网络媒体超越传统媒体的原因:经营用户

以视频类网站为例,对用户产生内容的应用为视频网站注入了全新的动力。自2006年创立以来,优酷始终把“重视用户体验”作为其重要经营理念,并随之开发符合用户个性化需求和表达诉求的“快速播放,快速发布,快速搜索”产品特性,充分满足用户日益增长的多元化互动需求,逐渐成为中国视频网站中的领军势力。

另一家目前在网络上极其火热的视频类网站“哔哩哔哩”,则可谓依赖于对用户产生内容的应用。哔哩哔哩是一家ACG(AnimationComicGame)相关的视频弹幕网站,建站的初衷实际上只是为原AcFun用户提供一个稳定的弹幕视频分享网站,站内视频很多都是来源于日本电视台播出的连载动画、Niconico动画、Youtube等视频分享网站,内容也多储存在新浪播客、腾讯视频、优酷等国内视频分享网站。但其生存的真正要诀,并非简单的视频转载、分享,而是其独特的“弹幕”模式——在观看视频的同时,用户可以把自己的感受通过字幕的形式实时投放在原视频画面之中,从而形成被用户“再创作”过的视频内容。这种模式使哔哩哔哩大受欢迎,尤其在深受日本、欧美文化影响的年轻人群中具有极高的热度,经过用户再创作的内容通常具有极高的趣味性,也更容易引起他人的共鸣——这实质上正是在用户产生内容推动下所产生的全新的媒介融合方式。

除视频类网站外,以微博为代表的自媒体的兴起,同样体现出用户产生内容对媒介融合的重大推动力。通过博客、微博、微信等产品,用户自身源源不断地生产着新闻内容,将近600万个微信公众号、将近6亿的微博注册用户,他们成为贯彻媒介融合的中坚力量,也成为实现媒介融合的重要载体。国外的BuzzFeed等以用户文化为主导的新闻客户端影响力也大大超过纽约时报等传统媒体。

与上述新兴网络媒体蓬勃发展不同,传统媒体虽然有网络传播,却流失大量用户,重要原因之一就是与用户产生内容的脱节,缺乏对用户多样性及个性化的激发,导致用户抛弃传统媒体,转而被新兴网络媒体吸引。在当前内容过载、内容同质化严重的形势下,重视对用户产生内容的应用,才能生产出真正符合用户思想需求、符合媒介融合趋势的产品,从而获得竞争优势。